-

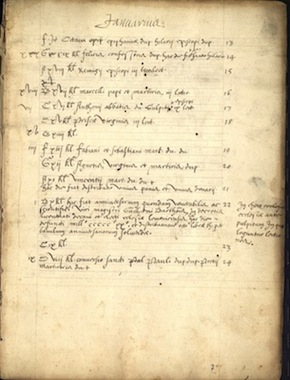

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie Deuxième partie de l'article 330 à la fin.

Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret.

Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur.

cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

-

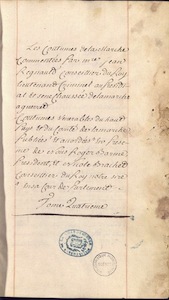

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie Première partie de l'article 286 à l'article 329.

Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret.

Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur.

cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

-

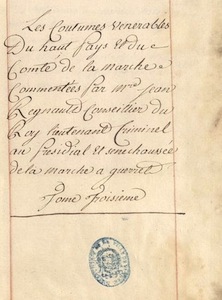

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 3

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 3 Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret.

Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur.

cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

-

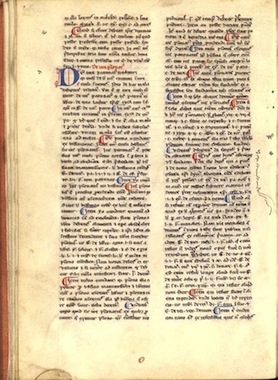

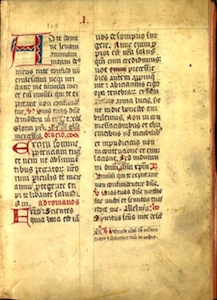

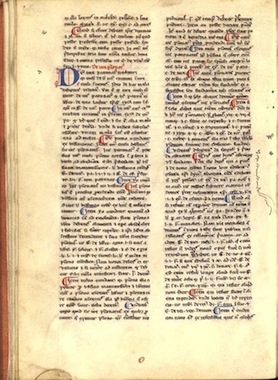

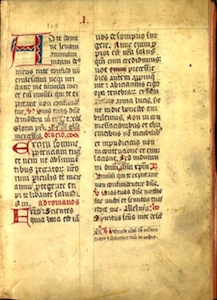

Commentaires de droit canon

Commentaires de droit canon Fol1 : texte commençant au fol anciennement noté XXV. Au verso, premier titre rubriqué "An expense deducende sint decimis". Fol59 : "Explicit prima {pars} huius libelli, incipit secunda de actatre..." Après l'action civile en justice, l'action criminelle. Fol82 : "Hec dilligenter de purgacione canonica et vulgari sum prosecutus...explicit".

Fol 83-84 : "Autre texte sur la coutume en justice. Notes marginales d'inspiration morale. A la fin, deux notes concernant peut-être le contenu du manuscrit : "Iste liber est vocatus Summa titulorum seu de titulis Decretalium, composita seu compilata a magistro Gaufrido de Trano" (Gottofredo da Trani). "Item libellus super Jure canonico, compositus a domine ranfredo Beneventano (Roffredo da Benevento, ou Renfred, Odolfred de Bénévent).

Parchemin du XIVe siècle de 84 feuillets, texte sur deux colonnes. initiales rouges et bleus simples, titres rouges. Demi-reliure du XIXe siècle (cachet de Mr Lacrousille, avocat)

cote : ResP Ms139 (Bfm Limoges)

-

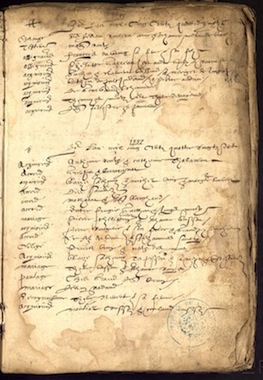

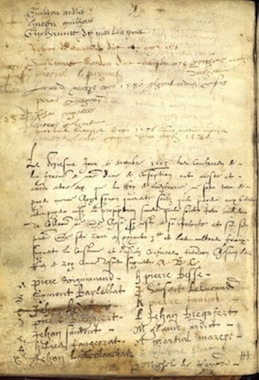

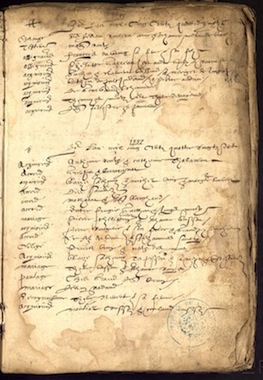

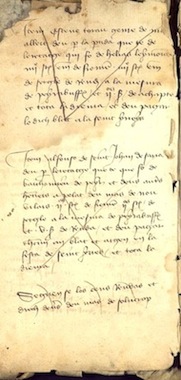

Extraict des nothes, regestres et contratz reçus par moi, Anthoyne Raymond, notayre au vicomté de Rochouard et baronnye de Chasteaumorand

Extraict des nothes, regestres et contratz reçus par moi, Anthoyne Raymond, notayre au vicomté de Rochouard et baronnye de Chasteaumorand "Extrait des notes, registres et contrats reçus par moi, Antoine Raymond, notaire au vicomté de Rochechouard et baron de Chasteaumorand"

Répertoire d'actes de 1572 à 1620.

On y trouve notamment : quelques notes sur le prix des denrées et sur les événements d'intérêt local en fol1v° : généalogie de Raymond. En sus quelques actes et fragments d'actes sur papier.

cote : Res P Ms 17 (Bfm Limoges)

-

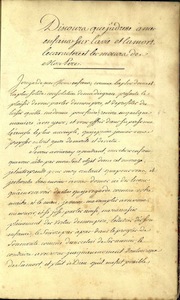

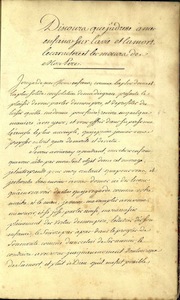

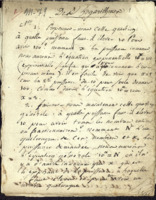

Discours que j'adresse à mes enfants sur la vie la mort le caractère et les moeurs de mon père

Discours que j'adresse à mes enfants sur la vie la mort le caractère et les moeurs de mon père Manuscrit autographe d'Henri François d'Aguesseau né à Limoges en 1668 sur son père, intendant de Bordeaux, conseiller d'Etat.

Ex-libris : Monmerqué, membre de l'Institut, 1847.

Le texte de ce manuscrit a été édité en 1720.

cote : ResP Ms142 (Bfm Limoges)

-

Mémoire présenté au jury d'instruction à Tulle pour le concours du 1er germinal an X (22 mars 1802)

Mémoire présenté au jury d'instruction à Tulle pour le concours du 1er germinal an X (22 mars 1802) Discours sur les qualités d'un bon professeur de mathématiques, suivi d'une version retouchée.

L'auteur, Jean-Baptiste François Bouriaud, fut professeur de mathématiques à l'École Centrale de Tulle puis au Lycée Impérial de Limoges. Il est aussi connu pour avoir fait de nombreuses traductions en français d'oeuvres classiques latines (Phèdre, Martial, Virgile...)

cote : ResP Ms79b et c (Bfm Limoges)

-

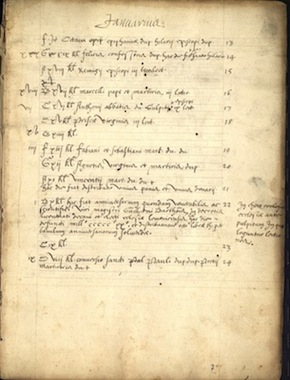

Obituaire de l'église cathédrale de Limoges

Obituaire de l'église cathédrale de Limoges Un obituaire est un registre mortuaire où sont inscrites les dates des obits(service religieux anniversaire pour un mort).

On y découvre au fol1v° un calendrier avec mention d'anniversaires se rapportant à des évêques, chanoines, dignitaires ecclésiastiques.

On y trouve également des notes de décès de 1557 à 1566.la calendrier s'arrête au 2 juillet.

Bfm Limoges (cote : Ms 12)

-

Registre et statuts de la Confrérie de la Conception de Notre-Dame, dans l'église de Saint-Michel des Lions (titre moderne)

Registre et statuts de la Confrérie de la Conception de Notre-Dame, dans l'église de Saint-Michel des Lions (titre moderne) fol 2 : "A lauzour et hounour de Dieu.... confrayriade la Conception de N. Dame". Suit une liste de 3' confrères - fol 4v° : délibération du 10 décembre 1603 - fol 7 : désignation des prêtres pour faire les services de la confrérie - fol 8 : status en provencal, écriture du XVe siècle - fol 16 : ordonnance de l'official contre les confrères - fol 17v° : additions aux statuts, XVIe siècle, dialecte limousin et français.

cote : Ms10 (Bfm Limoges)

-

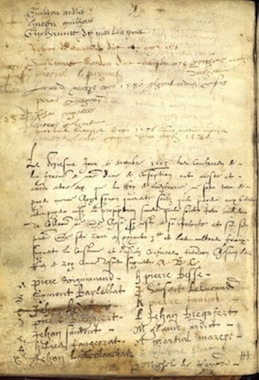

Registre d'Aimeric et Gérald Tarneau, notaires à Pierre-Buffière

Registre d'Aimeric et Gérald Tarneau, notaires à Pierre-Buffière fol 1. : notes diverses avec la date de 142.. - fo l2. : Liève et notes en latin et en français - fol 3.v° : contrats divers et sans ordre signés "Aymericus Tarnelli" et datés de 1410 à 1422 - fol 38. : actes de Gérald Tarneau - fol 39. : chronique relative aux événements de la contrée de 1423 à 1438 - fol 47. : actes, etc.,avec quelques notes historiques : fol 55v° Jean, abbé de Solignac reçoit l'hommage des habitants et jure de respecter leurs franchises - (25 nov 1426) _ réclamation du capitaine de Chalucet pour le sire d'Albret, vicomte de Limoges et coseigneur de Solignac - fondation d'une vicairie à Pierrebullière (8 oct 1427), etc.

Bfm (cote : Ms 6)

-

Missel Limousin

Missel Limousin Ce missel manuscrit du XVe siècle est incontestablement d'origine limousine si l'on en juge par les diverses mentions de saints proprement limousins : une messe à Saint-Martial (fol 42), une oraison à Saint-Léobon (fol 54) et une autre à Saint Léonard (fol 57).

On y remarque également des notes en marge d'une écriture du XVIe siècle :

"Gaude, maria Virgo, cunctas hereses sola intermisiti,

Que Gabrielis archangeli dictis credidisti,

Dum virgo Deum et hominem genuiti

Et post partum inviolata permansisti,

Dei genitrix, intercede pro nobis."

Ajouté de la même main, on retrouve enfin, diverses oraisons (fol 79 et 80) dont trois adressées à Saint-Cloud.

Bfm Limoges (cote : Ms 5)

-

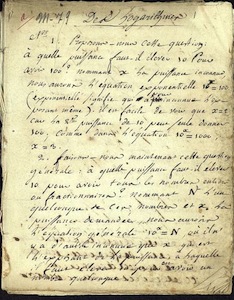

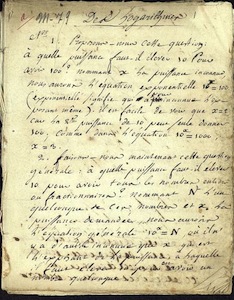

Des logarithmes

Des logarithmes Cours sur les logarithmes manuscrit de 9 feuillets.

On y trouve aussi une pièce en vers commençant ainsi : "un jeune oiseau perdit Gélas !" et quelques lignes d'une équation algébrique.

L'auteur, Jean-Baptiste François Bouriaud, fut professeur de mathématiques à l'École centrale de Tulle puis au Lycée Impérial de Limoges. Il est aussi connu pour avoir fait de nombreuses traductions en français d'oeuvres classiques latines (Phèdre, Martial, Virgile...).

cote : RES.P .Ms79a (Bfm Limoges)

-

Lettre d'Arsène Arsonval à un ami, depuis La Porcherie.

Lettre d'Arsène Arsonval à un ami, depuis La Porcherie. Le grand scientifique Arsène d'Arsonval interroge assez abruptement son ami sur le préavis admis dans le pays pour congédier ses gueux : pas trop tôt, mais pas trop tard...

Arsène d'Arsonval, né et mort à La Porcherie (Hte-Vienne) fut un médecin, physicien et inventeur français issu de la noblesse limousine. Il inventa notamment le galvanomètre (une sorte d'ampèremètre). Il a également perfectionné le téléphone et créa le premier modèle agréé par les PTT. Il a enfin co-inventé le vase d'Arsonval-Dewar, ancêtre de la bouteille thermos.

cote : AUT68 (Bfm Limoges)

-

Lettre à M. Thuillier rédacteur de la revue Le Bonhomme limousin, à Limoges, depuis Paris.

Lettre à M. Thuillier rédacteur de la revue Le Bonhomme limousin, à Limoges, depuis Paris. Charles (Antoine) Vallon, né à Limoges et mort à Paris, fut un grand aliéniste, fondateur de la Société de Psychiatrie, ayant notamment travaillé à l'asile de Villejuif et à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. En 1904, il est victime d'une agression au couteau par un aliéné, et le coup reçu touche la moelle et provoque une hémiplégie qui mettra longtemps à guérir. Il écrit ici à ses amis de la Revue Limousine pour les rassurer sur son état de santé, après qu'un article ait paru le concernant.

cote : AUT 50 (Bfm Limoges)

-

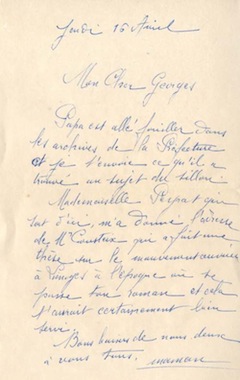

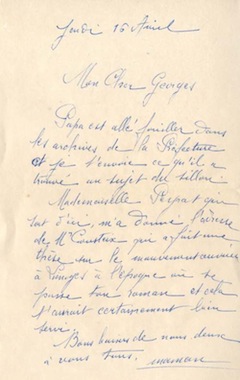

Mon cher Georges, Papa est allé fouiller dans les archives de la Préfecture

Mon cher Georges, Papa est allé fouiller dans les archives de la Préfecture Georges Emmanuel Clancier a longuement travaillé pour la rédaction de son roman Le Pain Noir, mettant à contribution toute sa famille restée à Limoges pour ses recherches.

En témoigne cette lettre de la maman de Georges Emmanuel Clancier, dans laquelle elle rappelle les sources possibles de recherches.

cote : MS 359/2 (Bfm Limoges, fonds Georges Emmanuel Clancier)

-

L'Ange Mort

L'Ange Mort L'Ange Mort fait partie des sept textes qui constituent Le testament de l'eau douce, éd. Fédérop, 2001. Selon les propres mots de l’auteur – ce recueil est « composé comme une symphonie en sept textes qui seraient sept mouvements, avec les résonances, les reprises et les correspondances, les accords et les dissonances, les mélodies et le grand mouvement d’orchestre par-dessus les soli qu’on peut observer dans ce genre-là ».

Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945.

Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle.

De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »).

Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue.

La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

-

Proverbes limousins et dessins 2

Proverbes limousins et dessins 2 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins.

Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945.

Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle.

De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »).

Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue.

La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

-

Proverbes limousins et dessins 1

Proverbes limousins et dessins 1 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins.

Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945.

Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle.

De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »).

Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue.

La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

-

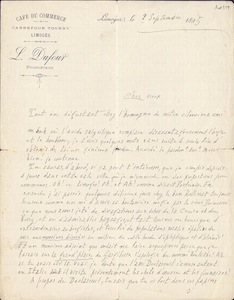

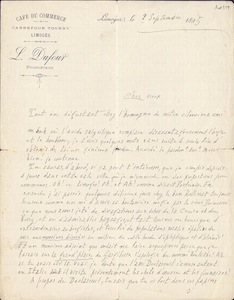

Tout en dégustant un bock...

Tout en dégustant un bock... Né le 6 avril 1867 à Limoges, Georges Fourest suit des études de droit. Il se qualifie ensuite d’"avocat loin de la cour d’appel". A Paris, il fréquente les milieux littéraires symbolistes et décadents, collabore à plusieurs revues (La Connaissance, Le Décadent) et se rend célèbre avec La Négresse blonde (Messein, 1909, rééd. Corti 1986), préfacé par Willy, et placé sous le patronage de Rabelais. Georges Fourest fera encore paraître Contes pour les satyres (Messein, 1923, rééd. Corti, 1990) et le Géranium ovipare (Corti, 1935, réé. 1984), qui respirent une même atmosphère ludique et lubrique. Il meurt à Paris le 25 janvier 1945. Après une période de désaffection, il est peu à peu redécouvert, à mesure que se manifeste un regain d’intérêt pour la littérature 1900.

« Georges Fourest était un poète français à la verve parodique et irrévérencieuse, jouant avec truculence de mots rares ou cocasses, des dissonances de ton, de l’imprévu verbal et métrique, des effets burlesques."

José Corti, "Souvenirs désordonnés".

cote : AUT219 (Bfm Limoges)

-

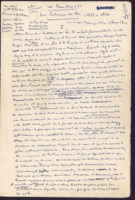

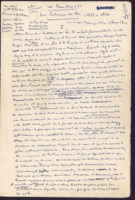

Le Pain Noir, Livre 2 : La Fabrique du Roi, première partie.

Le Pain Noir, Livre 2 : La Fabrique du Roi, première partie. "La Fabrique du Roi" est le second tome de la tétralogie du Pain Noir écrit par Georges Emmanuel Clancier.

Le texte ci-présent constitue pas la version définitive : les pages 1 à 6 du présent manuscrit ont disparu de l'édition originale.

La saga du "Pain Noir" raconte la vie d'une famille de métayers, les Charron, dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron, tendre courageuse.

Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée.

Une oeuvre rayonnante qui place son auteur dans les grands romanciers du XXe siècle.

cote : Ms466 (Bfm Limoges).

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie Deuxième partie de l'article 330 à la fin. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, deuxième partie Deuxième partie de l'article 330 à la fin. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie Première partie de l'article 286 à l'article 329. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 4, première partie Première partie de l'article 286 à l'article 329. Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 3 Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 3 Les coutumes sont, dans l'ancien droit français, des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le Code Civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) Commentaires de droit canon Fol1 : texte commençant au fol anciennement noté XXV. Au verso, premier titre rubriqué "An expense deducende sint decimis". Fol59 : "Explicit prima {pars} huius libelli, incipit secunda de actatre..." Après l'action civile en justice, l'action criminelle. Fol82 : "Hec dilligenter de purgacione canonica et vulgari sum prosecutus...explicit". Fol 83-84 : "Autre texte sur la coutume en justice. Notes marginales d'inspiration morale. A la fin, deux notes concernant peut-être le contenu du manuscrit : "Iste liber est vocatus Summa titulorum seu de titulis Decretalium, composita seu compilata a magistro Gaufrido de Trano" (Gottofredo da Trani). "Item libellus super Jure canonico, compositus a domine ranfredo Beneventano (Roffredo da Benevento, ou Renfred, Odolfred de Bénévent). Parchemin du XIVe siècle de 84 feuillets, texte sur deux colonnes. initiales rouges et bleus simples, titres rouges. Demi-reliure du XIXe siècle (cachet de Mr Lacrousille, avocat) cote : ResP Ms139 (Bfm Limoges)

Commentaires de droit canon Fol1 : texte commençant au fol anciennement noté XXV. Au verso, premier titre rubriqué "An expense deducende sint decimis". Fol59 : "Explicit prima {pars} huius libelli, incipit secunda de actatre..." Après l'action civile en justice, l'action criminelle. Fol82 : "Hec dilligenter de purgacione canonica et vulgari sum prosecutus...explicit". Fol 83-84 : "Autre texte sur la coutume en justice. Notes marginales d'inspiration morale. A la fin, deux notes concernant peut-être le contenu du manuscrit : "Iste liber est vocatus Summa titulorum seu de titulis Decretalium, composita seu compilata a magistro Gaufrido de Trano" (Gottofredo da Trani). "Item libellus super Jure canonico, compositus a domine ranfredo Beneventano (Roffredo da Benevento, ou Renfred, Odolfred de Bénévent). Parchemin du XIVe siècle de 84 feuillets, texte sur deux colonnes. initiales rouges et bleus simples, titres rouges. Demi-reliure du XIXe siècle (cachet de Mr Lacrousille, avocat) cote : ResP Ms139 (Bfm Limoges) Extraict des nothes, regestres et contratz reçus par moi, Anthoyne Raymond, notayre au vicomté de Rochouard et baronnye de Chasteaumorand "Extrait des notes, registres et contrats reçus par moi, Antoine Raymond, notaire au vicomté de Rochechouard et baron de Chasteaumorand" Répertoire d'actes de 1572 à 1620. On y trouve notamment : quelques notes sur le prix des denrées et sur les événements d'intérêt local en fol1v° : généalogie de Raymond. En sus quelques actes et fragments d'actes sur papier. cote : Res P Ms 17 (Bfm Limoges)

Extraict des nothes, regestres et contratz reçus par moi, Anthoyne Raymond, notayre au vicomté de Rochouard et baronnye de Chasteaumorand "Extrait des notes, registres et contrats reçus par moi, Antoine Raymond, notaire au vicomté de Rochechouard et baron de Chasteaumorand" Répertoire d'actes de 1572 à 1620. On y trouve notamment : quelques notes sur le prix des denrées et sur les événements d'intérêt local en fol1v° : généalogie de Raymond. En sus quelques actes et fragments d'actes sur papier. cote : Res P Ms 17 (Bfm Limoges) Discours que j'adresse à mes enfants sur la vie la mort le caractère et les moeurs de mon père Manuscrit autographe d'Henri François d'Aguesseau né à Limoges en 1668 sur son père, intendant de Bordeaux, conseiller d'Etat. Ex-libris : Monmerqué, membre de l'Institut, 1847. Le texte de ce manuscrit a été édité en 1720. cote : ResP Ms142 (Bfm Limoges)

Discours que j'adresse à mes enfants sur la vie la mort le caractère et les moeurs de mon père Manuscrit autographe d'Henri François d'Aguesseau né à Limoges en 1668 sur son père, intendant de Bordeaux, conseiller d'Etat. Ex-libris : Monmerqué, membre de l'Institut, 1847. Le texte de ce manuscrit a été édité en 1720. cote : ResP Ms142 (Bfm Limoges) Mémoire présenté au jury d'instruction à Tulle pour le concours du 1er germinal an X (22 mars 1802) Discours sur les qualités d'un bon professeur de mathématiques, suivi d'une version retouchée. L'auteur, Jean-Baptiste François Bouriaud, fut professeur de mathématiques à l'École Centrale de Tulle puis au Lycée Impérial de Limoges. Il est aussi connu pour avoir fait de nombreuses traductions en français d'oeuvres classiques latines (Phèdre, Martial, Virgile...) cote : ResP Ms79b et c (Bfm Limoges)

Mémoire présenté au jury d'instruction à Tulle pour le concours du 1er germinal an X (22 mars 1802) Discours sur les qualités d'un bon professeur de mathématiques, suivi d'une version retouchée. L'auteur, Jean-Baptiste François Bouriaud, fut professeur de mathématiques à l'École Centrale de Tulle puis au Lycée Impérial de Limoges. Il est aussi connu pour avoir fait de nombreuses traductions en français d'oeuvres classiques latines (Phèdre, Martial, Virgile...) cote : ResP Ms79b et c (Bfm Limoges) Obituaire de l'église cathédrale de Limoges Un obituaire est un registre mortuaire où sont inscrites les dates des obits(service religieux anniversaire pour un mort). On y découvre au fol1v° un calendrier avec mention d'anniversaires se rapportant à des évêques, chanoines, dignitaires ecclésiastiques. On y trouve également des notes de décès de 1557 à 1566.la calendrier s'arrête au 2 juillet. Bfm Limoges (cote : Ms 12)

Obituaire de l'église cathédrale de Limoges Un obituaire est un registre mortuaire où sont inscrites les dates des obits(service religieux anniversaire pour un mort). On y découvre au fol1v° un calendrier avec mention d'anniversaires se rapportant à des évêques, chanoines, dignitaires ecclésiastiques. On y trouve également des notes de décès de 1557 à 1566.la calendrier s'arrête au 2 juillet. Bfm Limoges (cote : Ms 12) Registre et statuts de la Confrérie de la Conception de Notre-Dame, dans l'église de Saint-Michel des Lions (titre moderne) fol 2 : "A lauzour et hounour de Dieu.... confrayriade la Conception de N. Dame". Suit une liste de 3' confrères - fol 4v° : délibération du 10 décembre 1603 - fol 7 : désignation des prêtres pour faire les services de la confrérie - fol 8 : status en provencal, écriture du XVe siècle - fol 16 : ordonnance de l'official contre les confrères - fol 17v° : additions aux statuts, XVIe siècle, dialecte limousin et français. cote : Ms10 (Bfm Limoges)

Registre et statuts de la Confrérie de la Conception de Notre-Dame, dans l'église de Saint-Michel des Lions (titre moderne) fol 2 : "A lauzour et hounour de Dieu.... confrayriade la Conception de N. Dame". Suit une liste de 3' confrères - fol 4v° : délibération du 10 décembre 1603 - fol 7 : désignation des prêtres pour faire les services de la confrérie - fol 8 : status en provencal, écriture du XVe siècle - fol 16 : ordonnance de l'official contre les confrères - fol 17v° : additions aux statuts, XVIe siècle, dialecte limousin et français. cote : Ms10 (Bfm Limoges) Registre d'Aimeric et Gérald Tarneau, notaires à Pierre-Buffière fol 1. : notes diverses avec la date de 142.. - fo l2. : Liève et notes en latin et en français - fol 3.v° : contrats divers et sans ordre signés "Aymericus Tarnelli" et datés de 1410 à 1422 - fol 38. : actes de Gérald Tarneau - fol 39. : chronique relative aux événements de la contrée de 1423 à 1438 - fol 47. : actes, etc.,avec quelques notes historiques : fol 55v° Jean, abbé de Solignac reçoit l'hommage des habitants et jure de respecter leurs franchises - (25 nov 1426) _ réclamation du capitaine de Chalucet pour le sire d'Albret, vicomte de Limoges et coseigneur de Solignac - fondation d'une vicairie à Pierrebullière (8 oct 1427), etc. Bfm (cote : Ms 6)

Registre d'Aimeric et Gérald Tarneau, notaires à Pierre-Buffière fol 1. : notes diverses avec la date de 142.. - fo l2. : Liève et notes en latin et en français - fol 3.v° : contrats divers et sans ordre signés "Aymericus Tarnelli" et datés de 1410 à 1422 - fol 38. : actes de Gérald Tarneau - fol 39. : chronique relative aux événements de la contrée de 1423 à 1438 - fol 47. : actes, etc.,avec quelques notes historiques : fol 55v° Jean, abbé de Solignac reçoit l'hommage des habitants et jure de respecter leurs franchises - (25 nov 1426) _ réclamation du capitaine de Chalucet pour le sire d'Albret, vicomte de Limoges et coseigneur de Solignac - fondation d'une vicairie à Pierrebullière (8 oct 1427), etc. Bfm (cote : Ms 6) Missel Limousin Ce missel manuscrit du XVe siècle est incontestablement d'origine limousine si l'on en juge par les diverses mentions de saints proprement limousins : une messe à Saint-Martial (fol 42), une oraison à Saint-Léobon (fol 54) et une autre à Saint Léonard (fol 57). On y remarque également des notes en marge d'une écriture du XVIe siècle : "Gaude, maria Virgo, cunctas hereses sola intermisiti, Que Gabrielis archangeli dictis credidisti, Dum virgo Deum et hominem genuiti Et post partum inviolata permansisti, Dei genitrix, intercede pro nobis." Ajouté de la même main, on retrouve enfin, diverses oraisons (fol 79 et 80) dont trois adressées à Saint-Cloud. Bfm Limoges (cote : Ms 5)

Missel Limousin Ce missel manuscrit du XVe siècle est incontestablement d'origine limousine si l'on en juge par les diverses mentions de saints proprement limousins : une messe à Saint-Martial (fol 42), une oraison à Saint-Léobon (fol 54) et une autre à Saint Léonard (fol 57). On y remarque également des notes en marge d'une écriture du XVIe siècle : "Gaude, maria Virgo, cunctas hereses sola intermisiti, Que Gabrielis archangeli dictis credidisti, Dum virgo Deum et hominem genuiti Et post partum inviolata permansisti, Dei genitrix, intercede pro nobis." Ajouté de la même main, on retrouve enfin, diverses oraisons (fol 79 et 80) dont trois adressées à Saint-Cloud. Bfm Limoges (cote : Ms 5) Des logarithmes Cours sur les logarithmes manuscrit de 9 feuillets. On y trouve aussi une pièce en vers commençant ainsi : "un jeune oiseau perdit Gélas !" et quelques lignes d'une équation algébrique. L'auteur, Jean-Baptiste François Bouriaud, fut professeur de mathématiques à l'École centrale de Tulle puis au Lycée Impérial de Limoges. Il est aussi connu pour avoir fait de nombreuses traductions en français d'oeuvres classiques latines (Phèdre, Martial, Virgile...). cote : RES.P .Ms79a (Bfm Limoges)

Des logarithmes Cours sur les logarithmes manuscrit de 9 feuillets. On y trouve aussi une pièce en vers commençant ainsi : "un jeune oiseau perdit Gélas !" et quelques lignes d'une équation algébrique. L'auteur, Jean-Baptiste François Bouriaud, fut professeur de mathématiques à l'École centrale de Tulle puis au Lycée Impérial de Limoges. Il est aussi connu pour avoir fait de nombreuses traductions en français d'oeuvres classiques latines (Phèdre, Martial, Virgile...). cote : RES.P .Ms79a (Bfm Limoges) Lettre d'Arsène Arsonval à un ami, depuis La Porcherie. Le grand scientifique Arsène d'Arsonval interroge assez abruptement son ami sur le préavis admis dans le pays pour congédier ses gueux : pas trop tôt, mais pas trop tard... Arsène d'Arsonval, né et mort à La Porcherie (Hte-Vienne) fut un médecin, physicien et inventeur français issu de la noblesse limousine. Il inventa notamment le galvanomètre (une sorte d'ampèremètre). Il a également perfectionné le téléphone et créa le premier modèle agréé par les PTT. Il a enfin co-inventé le vase d'Arsonval-Dewar, ancêtre de la bouteille thermos. cote : AUT68 (Bfm Limoges)

Lettre d'Arsène Arsonval à un ami, depuis La Porcherie. Le grand scientifique Arsène d'Arsonval interroge assez abruptement son ami sur le préavis admis dans le pays pour congédier ses gueux : pas trop tôt, mais pas trop tard... Arsène d'Arsonval, né et mort à La Porcherie (Hte-Vienne) fut un médecin, physicien et inventeur français issu de la noblesse limousine. Il inventa notamment le galvanomètre (une sorte d'ampèremètre). Il a également perfectionné le téléphone et créa le premier modèle agréé par les PTT. Il a enfin co-inventé le vase d'Arsonval-Dewar, ancêtre de la bouteille thermos. cote : AUT68 (Bfm Limoges) Lettre à M. Thuillier rédacteur de la revue Le Bonhomme limousin, à Limoges, depuis Paris. Charles (Antoine) Vallon, né à Limoges et mort à Paris, fut un grand aliéniste, fondateur de la Société de Psychiatrie, ayant notamment travaillé à l'asile de Villejuif et à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. En 1904, il est victime d'une agression au couteau par un aliéné, et le coup reçu touche la moelle et provoque une hémiplégie qui mettra longtemps à guérir. Il écrit ici à ses amis de la Revue Limousine pour les rassurer sur son état de santé, après qu'un article ait paru le concernant. cote : AUT 50 (Bfm Limoges)

Lettre à M. Thuillier rédacteur de la revue Le Bonhomme limousin, à Limoges, depuis Paris. Charles (Antoine) Vallon, né à Limoges et mort à Paris, fut un grand aliéniste, fondateur de la Société de Psychiatrie, ayant notamment travaillé à l'asile de Villejuif et à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. En 1904, il est victime d'une agression au couteau par un aliéné, et le coup reçu touche la moelle et provoque une hémiplégie qui mettra longtemps à guérir. Il écrit ici à ses amis de la Revue Limousine pour les rassurer sur son état de santé, après qu'un article ait paru le concernant. cote : AUT 50 (Bfm Limoges) Mon cher Georges, Papa est allé fouiller dans les archives de la Préfecture Georges Emmanuel Clancier a longuement travaillé pour la rédaction de son roman Le Pain Noir, mettant à contribution toute sa famille restée à Limoges pour ses recherches. En témoigne cette lettre de la maman de Georges Emmanuel Clancier, dans laquelle elle rappelle les sources possibles de recherches. cote : MS 359/2 (Bfm Limoges, fonds Georges Emmanuel Clancier)

Mon cher Georges, Papa est allé fouiller dans les archives de la Préfecture Georges Emmanuel Clancier a longuement travaillé pour la rédaction de son roman Le Pain Noir, mettant à contribution toute sa famille restée à Limoges pour ses recherches. En témoigne cette lettre de la maman de Georges Emmanuel Clancier, dans laquelle elle rappelle les sources possibles de recherches. cote : MS 359/2 (Bfm Limoges, fonds Georges Emmanuel Clancier) L'Ange Mort L'Ange Mort fait partie des sept textes qui constituent Le testament de l'eau douce, éd. Fédérop, 2001. Selon les propres mots de l’auteur – ce recueil est « composé comme une symphonie en sept textes qui seraient sept mouvements, avec les résonances, les reprises et les correspondances, les accords et les dissonances, les mélodies et le grand mouvement d’orchestre par-dessus les soli qu’on peut observer dans ce genre-là ». Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

L'Ange Mort L'Ange Mort fait partie des sept textes qui constituent Le testament de l'eau douce, éd. Fédérop, 2001. Selon les propres mots de l’auteur – ce recueil est « composé comme une symphonie en sept textes qui seraient sept mouvements, avec les résonances, les reprises et les correspondances, les accords et les dissonances, les mélodies et le grand mouvement d’orchestre par-dessus les soli qu’on peut observer dans ce genre-là ». Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit. Proverbes limousins et dessins 2 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins. Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

Proverbes limousins et dessins 2 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins. Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit. Proverbes limousins et dessins 1 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins. Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit.

Proverbes limousins et dessins 1 Marcelle Delpastre remplissait très densément ses feuilles et ses cahiers, par habitude de ne pas gaspiller le papier. En témoignent ces dos cartonnés de blocs papier sur lesquels elle notait des proverbes recueillis de-ci de-là et s'amusait à esquisser quelques dessins. Née en 1925, dans un hameau limousin de quatre fermes à Germont, commune de Chambaret (Corrèze) , Marcelle Delpastre passe de l'école communale au collège de Brive. Après un bac philo-lettres, elle s'oriente vers les Arts décoratifs à Limoges, puis retourne définitivement à la terre dans la ferme familiale en 1945. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participe régulièrement à leur revue Lo Leberaubre. Poète , conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd'hui reconnue comme l'un des dix plus grands écrivains occitans du XXe siècle. De la maison familiale de Germont, dans le Limousin, où elle vivait et travaillait la terre, Marcelle Delpastre a écrit des milliers de pages. Perçue comme une paysanne par le monde littéraire, et comme une étrange femme qui écrivait par les ruraux, Marcelle Delpastre est restée méconnue pour sa poésie. Son œuvre poétique est immense : ballades, psaumes, prose poétique, poèmes dramatiques... Elle écrit en occitan, la langue de sa mère, et en français, langue de son père.. Isolée par choix dans la ferme où elle trouvait le calme pour écrire, elle vécut seule avec ses parents, ne se mariant pas (quelques jours avant de mourir, elle disait encore : « Qu'est-ce qui devait compter ? Vivre ou écrire ? »). Elle écrit l'arbre, la terre, le mystère de la création, l'amour, la déploration du monde, l'âme meurtrie, la solitude et la souffrance. Ses poèmes souvent tristes et durs célèbrent aussi la vie sensuelle et crue. La Bibliothèque francophone multimedia de Limoges conserve l'ensemble de ses manuscrits publiés donnés par Jan dau Melhau, son ayant-droit. Tout en dégustant un bock... Né le 6 avril 1867 à Limoges, Georges Fourest suit des études de droit. Il se qualifie ensuite d’"avocat loin de la cour d’appel". A Paris, il fréquente les milieux littéraires symbolistes et décadents, collabore à plusieurs revues (La Connaissance, Le Décadent) et se rend célèbre avec La Négresse blonde (Messein, 1909, rééd. Corti 1986), préfacé par Willy, et placé sous le patronage de Rabelais. Georges Fourest fera encore paraître Contes pour les satyres (Messein, 1923, rééd. Corti, 1990) et le Géranium ovipare (Corti, 1935, réé. 1984), qui respirent une même atmosphère ludique et lubrique. Il meurt à Paris le 25 janvier 1945. Après une période de désaffection, il est peu à peu redécouvert, à mesure que se manifeste un regain d’intérêt pour la littérature 1900. « Georges Fourest était un poète français à la verve parodique et irrévérencieuse, jouant avec truculence de mots rares ou cocasses, des dissonances de ton, de l’imprévu verbal et métrique, des effets burlesques." José Corti, "Souvenirs désordonnés". cote : AUT219 (Bfm Limoges)

Tout en dégustant un bock... Né le 6 avril 1867 à Limoges, Georges Fourest suit des études de droit. Il se qualifie ensuite d’"avocat loin de la cour d’appel". A Paris, il fréquente les milieux littéraires symbolistes et décadents, collabore à plusieurs revues (La Connaissance, Le Décadent) et se rend célèbre avec La Négresse blonde (Messein, 1909, rééd. Corti 1986), préfacé par Willy, et placé sous le patronage de Rabelais. Georges Fourest fera encore paraître Contes pour les satyres (Messein, 1923, rééd. Corti, 1990) et le Géranium ovipare (Corti, 1935, réé. 1984), qui respirent une même atmosphère ludique et lubrique. Il meurt à Paris le 25 janvier 1945. Après une période de désaffection, il est peu à peu redécouvert, à mesure que se manifeste un regain d’intérêt pour la littérature 1900. « Georges Fourest était un poète français à la verve parodique et irrévérencieuse, jouant avec truculence de mots rares ou cocasses, des dissonances de ton, de l’imprévu verbal et métrique, des effets burlesques." José Corti, "Souvenirs désordonnés". cote : AUT219 (Bfm Limoges) Le Pain Noir, Livre 2 : La Fabrique du Roi, première partie. "La Fabrique du Roi" est le second tome de la tétralogie du Pain Noir écrit par Georges Emmanuel Clancier. Le texte ci-présent constitue pas la version définitive : les pages 1 à 6 du présent manuscrit ont disparu de l'édition originale. La saga du "Pain Noir" raconte la vie d'une famille de métayers, les Charron, dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron, tendre courageuse. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. Une oeuvre rayonnante qui place son auteur dans les grands romanciers du XXe siècle. cote : Ms466 (Bfm Limoges).

Le Pain Noir, Livre 2 : La Fabrique du Roi, première partie. "La Fabrique du Roi" est le second tome de la tétralogie du Pain Noir écrit par Georges Emmanuel Clancier. Le texte ci-présent constitue pas la version définitive : les pages 1 à 6 du présent manuscrit ont disparu de l'édition originale. La saga du "Pain Noir" raconte la vie d'une famille de métayers, les Charron, dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron, tendre courageuse. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. Une oeuvre rayonnante qui place son auteur dans les grands romanciers du XXe siècle. cote : Ms466 (Bfm Limoges).