-

La Guerre de Troie n'aura pas lieu.

La Guerre de Troie n'aura pas lieu. Il s'agit là du manuscrit autographe "officiel" de la pièce de théâtre : Jean Giraudoux a lui-même réuni et fait relier ces pages sur maroquin rouge orné d'or et de noir avec titre doré sur le premier plat.

Ce précieux document retient l'attention : on peut y lire d'intéressantes variantes par rapport au texte définitif imprimé (la pièce a été représentée pour la première fois en 1935) ; deux petits dessins de l'auteur agrémentent les pages (fol 17R° et fol 34R°), dont l'un représentant Hélène et Cassandre; Jean Giraudoux écrit alternativement sur les papiers à lettres des délégations française, italienne, et britannique de la Commission d'évaluation des dommages subis en Turquie. Le jeune diplomate, blessé durant les premiers mois de la Guerre, puis aux Dardanelles, était devenu au Quai d'Orsay, en 1921, chef du service des oeuvres françaises à l'Etranger.

La Bfm a acquis ce manuscrit en 1992.

cote : Ms 254 (Bfm Limoges).

-

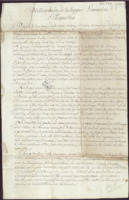

Prospectus pour le Dictionnaire de Langue Limousine

Prospectus pour le Dictionnaire de Langue Limousine Ce prospectus reprend en partie la préface qui précède le Dictionnaire de la langue Limousine de Dom Duclou.

Sur 4 pages, on lit un beau pladoyer pour l'occitan. il y est présenté l'histoire succinte de cette langue (depuis Babel), sa lente disparition (notamment à cause de l'Evangélisation en latin). Dom Duclou rappelle qu'il est naturel pour un limousin de moins connaître le français que sa langue maternelle. Il apprend celle-ci sans maître. Il n'en est pas de même du français ».

Il s'agit de la version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8°, pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé.

Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968.

cote : Ms 136 (Bfm Limoges)

-

Miracles de Saint-Etienne de Muret

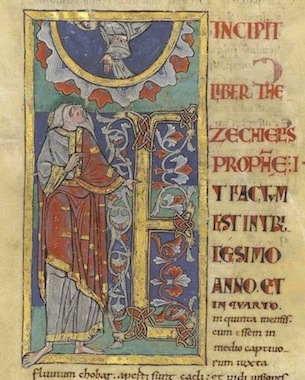

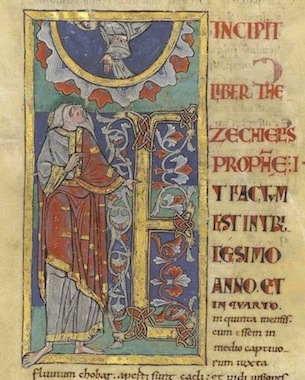

Miracles de Saint-Etienne de Muret "Ce feuillet enluminé d'un graduel de l'abbaye limousine de Grandmont a sans doute été exécuté à la demande de son abbé commanditaire le cardinal Guillaume Briçonnet. C'est une pièce exceptionnelle à double titre :

- on ne connaissait jusqu'à présent aucun écrit liturgique grandmontain enluminé (les manuscrits de l'abbaye de Grandmont ont été pour la plupart détruits en 1788).

- par ailleurs, cette page, qui donne des pièces chantées de la messe du saint fondateur, Etienne de Muret, représenté au milieu de ses frères dans une grande initiale (12cm de côté) est ornée d'une superbe bordure dans laquelle quatre miniatures illustrant des miracles du saint alternent avec des animaux (singe, chenilles et escargot, geai, pigeon, colombin, papillon). les quatre miracles figurés, tirés de la Vie du saint rédigée peu apreès sa mort sous le priorat d'Etienne de Liciac, illustrent le miracle d'un enfant à Ambazac qui a la vision de la mort d'Etienne (mir34), la résurrection d'un ouvrier mort accidentellement sur un chantier de Grandmont (mir47), la guérison du paralytique Raymond de Plantade (mir42) et le miracle des oeufs (mir68). Ces miniatures sont aussi les seules à représenter les églises de Muret et de Grandmont, toutes deux disparues.

Lorsque Guillaume Briçonnet prit possession de son abbaye, il en fit refaire les terriers, rédiger l'inventaire du trésor, la dota de calices en or et en argent et d'ornements liturgiques. Il fit également réaliser par un orfèvre toscan un chef-reliquaire en argent de saint-Etienne, dont sur le buste était orné 12 emaux, dont 8 représentant des miracles du saint et les 4 autres des armoiries. Si le chef a été conservé (aujourd'hui à l'écglise de saint-Sylvestre), le buste a été détruit à la Révolution et l'on peut penser que ces émaux, inspirés par une source commune, offraient une grande parenté avec les miniatures du graduel."

Jean-Loup Lemaitre, 2014

-

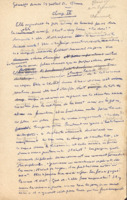

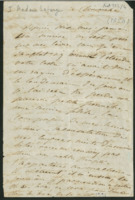

"Depuis dix ans, jamais un sourire ne s'est posé sur mes lèvres..."

"Depuis dix ans, jamais un sourire ne s'est posé sur mes lèvres..." En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans.

Dans cette lettre Marie Lafarge est désespérée "Depuis dix ans, jamais un sourire ne s'est posé sur mes lèvres sans qu'un sanglot n'y accoure l'éteindre". La lettre de son correspondant lui avait redonné l'espérance mais le lendemain me sa perruche est morte : "mon amie fidèle, la compagne de mes heures noires, la consolatrice de mes longues nuits d'insomnie ...j'appartiens au malheur...le jour où je parviendrai à sortir de ses bras, ce sera pour tomber dans les bras de la mort !". Elle vient d'adresser son procès à quelqu'un qu'elle veut gagner à sa cause : "je voudrais qu'il put lire mon procès sans phrases. mes dénonciateurs et leur conduite devant avoir la meilleure éloquence pour convaincre un homme de sa trempe."

collection Bfm Limoges.

-

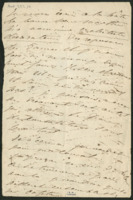

"Je vous écris à la hâte [...] la Bonne soeur m'a nommée architecte décorateur"

"Je vous écris à la hâte [...] la Bonne soeur m'a nommée architecte décorateur" En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans.

Dans cette lettre Marie Lafarge parle de M. Orfila de la famille Lafarge qui est "huée quand elle sort. Ils ont fait deux banqueroutes frauduleuses depuis et la mère et la soeur se sont mises à vendre des légumes aux plus horribles sujets de Limoges qui en compte pas mal"

collection Bfm Limoges.

-

"...Lisez la lettre que j'ai reçue [...] elle soulève une grave question de médecine légale"

"...Lisez la lettre que j'ai reçue [...] elle soulève une grave question de médecine légale" En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans.

Dans cette lettre Marie Lafarge communique à un prêtre une lettre qu'elle a reçu de Dunkerque et qui "soulève une grave question de médecine légale", confirmant l'opinion d'un professeur de l'université de Montpellier. Suit une longue explication sur les expériences chimiques qui n'ont pas prouvé qu'il y avait de l'arsenic dans le corps de Charles Lafarge.

-

Mon père, ce malheureux dont le journal raconte...

Mon père, ce malheureux dont le journal raconte... En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans.

Dans cette lettre Marie Lafarge parle de la mort d'un de ses employés de la firme qui avait déposé contre elle au cours du procès :"priez pour cet homme, mon père ! qu'est-ce que l'injustice des hommes a subir, en face des arrêts de la justice de Dieu ! que la providence est paternelle et terrible à la fois..."

collection Bfm Limoges.

-

La Bible de Saint-Yrieix-La-Perche

La Bible de Saint-Yrieix-La-Perche la Bible de Saint-Yrieix est certainement le plus beau manuscrit roman resté en Limousin. c'est un ouvrage exceptionnel par son format (57 x 42 cm) son poids (23 kgs) mais surtout par la qualité remarquable de ses enluminures. Elle est classée monument historique depuis 1988.

On y voit des lettrines ornées de feuillages et d'animaux fantastiques. Certains entrelacs rappellent la tradition anglo-saxonne particulièrement développée dans les manuscrits aquitains. On peut aussi rapprocher cette oeuvre d'autres manuscrits romans comme le Sacramentaire à l'usage de la cathédrale Saint-Etienne conservé à la BnF, ou la seconde Bible de Saint-Martial de Limoges, conservé à la Bibliothèque Mazarine. L'auteur des enluminures étaient certainement un familier du scriptorium de l'abbaye Saint-Martial de Limoges. D'aucuns pensent qu'il s'agirait Pierre Del Casta, d'un célèbre artiste enlumineur, également auteur des peintures de la crypte de la cathédrale de Limoges.

-

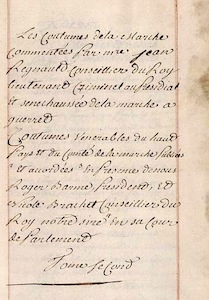

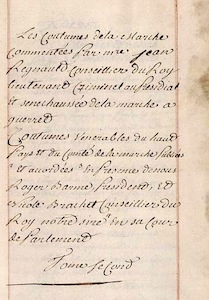

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret.

Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur.

cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

-

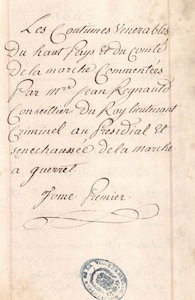

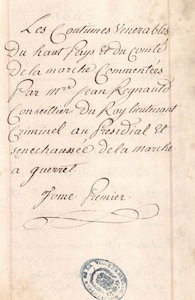

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret.

Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur.

cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

-

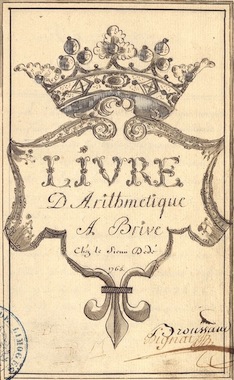

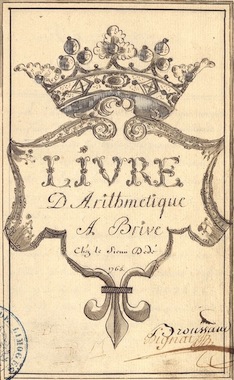

Livre d'arithmétique

Livre d'arithmétique Traité d'arithmétique élémentaire manuscrit avec tableau et figures, frontispice et dessins à la plume relevé à la sepia ou coloriés. Table des matière à la fin de l'ouvrage.

Signature à la 1ère page "Nignat-1768-Broussaud". Reliure en veau avec ornements de rosaces et de fleurs de lys doré à la feuille. Cet ouvrage manuscrit n'en possède pas moins un "éditeur", le Sieur Dédé (à Brive) cité en page de titre.

cote : Ms 38 (Bfm Limoges)

-

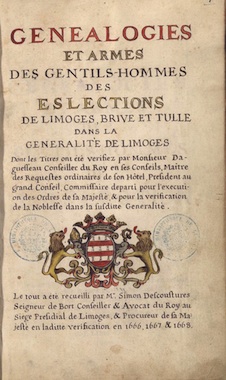

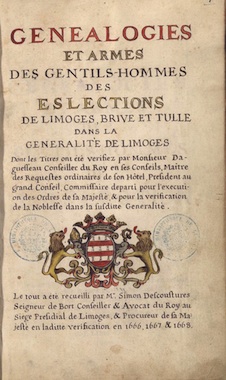

Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges.

Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges. "Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges, dont les titres ont été vérifiés par Monsieur Daguesseau, conseiller du Roy en ses Conseils, maistre des requestes ordinaires de son hostel, président au grand Conseil, commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa majesté et pour la vérification de noblesse dans la susdite généralité.

Le tout recueilli par Me Simon Descoutures, seigneur de Bort, conseiller et avocat du Roy, au siège présidial de Limoges et procureur de sa majesté en laditte vérification en 1666, 1667 et 1678.

Copie faite en 1714 pour Me Antoine de Boesse, abbé de Vigeois et vicaire général de monseilgneur l'illustrissime et révérentissime évêque de Limoges.

Renferme 218 blasons colorés.

cote : Ms 45 (Bfm Limoges)

-

La croix de l’andeix de Manigne

La croix de l’andeix de Manigne Un andeix était un point de jonction et de répartition des eaux sur lequel il était interdit de construire. On installait sur ces places de petits marchés aux légumes. L’andeix de Manigne, mentionné dès le 13e siècle, était situé à la rencontre de la rue Manigne (rue Charles-Michels) et des rues Montant-Manigne et Andeix-Manigne (réunies sous le nom de rue Elie-Berthet). Trois barres de fer vinrent renforcer la croix centrale de l’andeix en 1535. Une murette en forme de triangle l’entourait (et pouvait servir d’étal). Incommodant la circulation, cette murette est défaite en 1631. Abimée, c’est finalement toute la croix qui est retirée en 1786.

cote : Ms21 (Bfm Limoges)

-

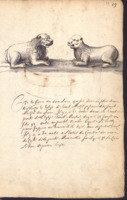

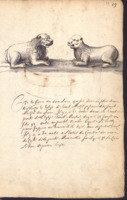

Les deux lions de l'église Saint-Michel

Les deux lions de l'église Saint-Michel "Saint-Michel-des-Lions est ainsi appelée à cause de deux lions en pierre que l’on voit à l’entrée de cet édifice. Ces figures de lion témoignent l’ancien droit de juridiction d’une église ; elles servoient autrefois, suivant l’abbé Lebœuf, à supporter le siège du juge ecclésiastique, soit official, soit archiprêtre, dans les siècles où leurs" jugemens se prononçoient aux portes des églises". On trouve plusieurs de ces jugements qui se terminent en effet par cette formule « Datum intra duos leones » "

extrait de J. A. Dulaure, Description des principaux lieux de France, 1789

cote : Ms 21 (Bfm Limoges)

-

Letro sur las modas ê surtout lo Crinolino

Letro sur las modas ê surtout lo Crinolino "Lettre sur les modes et en particulier la crinoline"

manuscrit de l'abbé Ribière en vers et en occitan.

Note de l'auteur en fin de recueil et en français.

cote : Ms84 (Bfm Limoges)

-

Le Pain Noir :Livre 1, troisième partie "La Maison-des-prés"

Le Pain Noir :Livre 1, troisième partie "La Maison-des-prés" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "La Maison-des-prés" constitue la troisième partie.

La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, suivant le personnage de Catherine Charron.

Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée.

cote : Ms365 (Bfm Limoges).

-

Le Pain Noir : Livre 1, deuxième partie "Les rues"

Le Pain Noir : Livre 1, deuxième partie "Les rues" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "Les rues » constitue la deuxième partie.

La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron.

La famille est chassée de ses terres et Catherine devient ouvrière à Limoges.

Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée.

cote : Ms465 (Bfm Limoges).

-

Le Pain Noir : Livre 1, première partie " Les Métairies"

Le Pain Noir : Livre 1, première partie " Les Métairies" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. Les « Métairies » constitue la première partie.

La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron.

Au début du roman, Catherine vit dans une ferme avec ses parents, sa sœur et ses quatre frères. C’est une petite fille enjouée et courageuse qui effectue les corvées dévolues aux filles de son âge Comme ses frères elle veut aller à l’école et apprendre à lire, mais à cette époque les filles n’y vont pas

La famille est unie, modeste et d'une honnêteté scrupuleuse . Mais ce bonheur est fragile.

Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée.

Bfm Limoges (cote Ms365)

-

L'arbre de Beauvais

L'arbre de Beauvais Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°24.

Placé devant le couvent des filles de Notre-Dame, près de la fontaine des barres, l'Arbre de Beauvais était entouré d'une enceinte triangulaire. Il s'y tenait un marché de petites denrées. Une barre fixée à l'arbre servait à suspendre une lanterne. Cet arbre, planté en 1507 par les consuls, fut coupé en 1666.

« On trouve dans le recueil d'Antiquités manuscrites la description de monumens d'un genre particulier connus à Limoges sous le nom d'andeix, ce qui signifie en patois "trépied" (v. Dictionnaire de D.Duclou) […] Les andeix servaient presque tous de marchés. On n'en connait que trois, dont l'Arbre de Beauvais » (extrait de Charles-Nicolas Allou," Description des monumens des différens âges observés dans le département de la Haute-Vienne avec un précis des annales de ce pays,.. ", édition Chapoulaud, 1821.)

cote : Ms21 (Bfm Limoges)

-

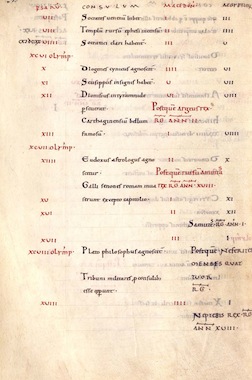

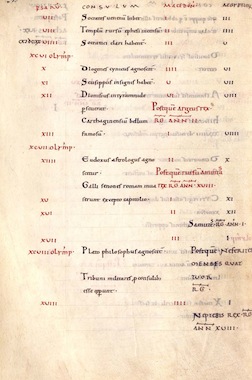

Chronique d'Eusèbe

Chronique d'Eusèbe Ce manuscrit du XIIe siècle provient de la célèbre bibliothèque de Bernard Gui, puis passa aux mains des Jésuites du collège de Limoges.

Il contient en réalité plusieurs oeuvres : une Chronique d'Eusèbe du XIIe siècle, traduite et continuée par Saint-Jérôme et SProsper, un explicit, et deux sermons du XIVe siècle.

cote : Ms1 (Bfm Limoges)

La Guerre de Troie n'aura pas lieu. Il s'agit là du manuscrit autographe "officiel" de la pièce de théâtre : Jean Giraudoux a lui-même réuni et fait relier ces pages sur maroquin rouge orné d'or et de noir avec titre doré sur le premier plat. Ce précieux document retient l'attention : on peut y lire d'intéressantes variantes par rapport au texte définitif imprimé (la pièce a été représentée pour la première fois en 1935) ; deux petits dessins de l'auteur agrémentent les pages (fol 17R° et fol 34R°), dont l'un représentant Hélène et Cassandre; Jean Giraudoux écrit alternativement sur les papiers à lettres des délégations française, italienne, et britannique de la Commission d'évaluation des dommages subis en Turquie. Le jeune diplomate, blessé durant les premiers mois de la Guerre, puis aux Dardanelles, était devenu au Quai d'Orsay, en 1921, chef du service des oeuvres françaises à l'Etranger. La Bfm a acquis ce manuscrit en 1992. cote : Ms 254 (Bfm Limoges).

La Guerre de Troie n'aura pas lieu. Il s'agit là du manuscrit autographe "officiel" de la pièce de théâtre : Jean Giraudoux a lui-même réuni et fait relier ces pages sur maroquin rouge orné d'or et de noir avec titre doré sur le premier plat. Ce précieux document retient l'attention : on peut y lire d'intéressantes variantes par rapport au texte définitif imprimé (la pièce a été représentée pour la première fois en 1935) ; deux petits dessins de l'auteur agrémentent les pages (fol 17R° et fol 34R°), dont l'un représentant Hélène et Cassandre; Jean Giraudoux écrit alternativement sur les papiers à lettres des délégations française, italienne, et britannique de la Commission d'évaluation des dommages subis en Turquie. Le jeune diplomate, blessé durant les premiers mois de la Guerre, puis aux Dardanelles, était devenu au Quai d'Orsay, en 1921, chef du service des oeuvres françaises à l'Etranger. La Bfm a acquis ce manuscrit en 1992. cote : Ms 254 (Bfm Limoges). Prospectus pour le Dictionnaire de Langue Limousine Ce prospectus reprend en partie la préface qui précède le Dictionnaire de la langue Limousine de Dom Duclou. Sur 4 pages, on lit un beau pladoyer pour l'occitan. il y est présenté l'histoire succinte de cette langue (depuis Babel), sa lente disparition (notamment à cause de l'Evangélisation en latin). Dom Duclou rappelle qu'il est naturel pour un limousin de moins connaître le français que sa langue maternelle. Il apprend celle-ci sans maître. Il n'en est pas de même du français ». Il s'agit de la version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8°, pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968. cote : Ms 136 (Bfm Limoges)

Prospectus pour le Dictionnaire de Langue Limousine Ce prospectus reprend en partie la préface qui précède le Dictionnaire de la langue Limousine de Dom Duclou. Sur 4 pages, on lit un beau pladoyer pour l'occitan. il y est présenté l'histoire succinte de cette langue (depuis Babel), sa lente disparition (notamment à cause de l'Evangélisation en latin). Dom Duclou rappelle qu'il est naturel pour un limousin de moins connaître le français que sa langue maternelle. Il apprend celle-ci sans maître. Il n'en est pas de même du français ». Il s'agit de la version manuscrite de celui paru dans le Calendrier ecclésiastique et civil du Limousin pour 1777 qui nous apprend qu'une souscription court du 11 juin 1776 au 1er mars 1777. Les souscripteurs, qui doivent s'adresser à l'abbé Vitrac, professeur au Collège, bénéficieront du tarif préférentiel de 5 livres pour un format prévu grand 8°, pour les autres, il reviendra à 7 livres 10 sols. Cette annonce, qui occupe 12 pages, donne en plus un avant goût de l'ouvrage en livrant quelques-uns des premiers articles du dictionnaire. Un extrait de ce prospectus est paru dans la Feuille hebdomadaire de la généralité de Limoges du 11 juin 1776 où il est indiqué que « on ne le livrera à l'impression que lorsqu'on aura un certain nombre de souscripteurs ». Sans doute n'ont-ils pas été assez nombreux car l'ouvrage n'a pas été imprimé. Resté manuscrit, il a cependant été utilisé par Léon Dhéralde (1815-1891), auteur d'un autre Dictionnaire de la langue limousine publié seulement en 1968. cote : Ms 136 (Bfm Limoges) Miracles de Saint-Etienne de Muret "Ce feuillet enluminé d'un graduel de l'abbaye limousine de Grandmont a sans doute été exécuté à la demande de son abbé commanditaire le cardinal Guillaume Briçonnet. C'est une pièce exceptionnelle à double titre : - on ne connaissait jusqu'à présent aucun écrit liturgique grandmontain enluminé (les manuscrits de l'abbaye de Grandmont ont été pour la plupart détruits en 1788). - par ailleurs, cette page, qui donne des pièces chantées de la messe du saint fondateur, Etienne de Muret, représenté au milieu de ses frères dans une grande initiale (12cm de côté) est ornée d'une superbe bordure dans laquelle quatre miniatures illustrant des miracles du saint alternent avec des animaux (singe, chenilles et escargot, geai, pigeon, colombin, papillon). les quatre miracles figurés, tirés de la Vie du saint rédigée peu apreès sa mort sous le priorat d'Etienne de Liciac, illustrent le miracle d'un enfant à Ambazac qui a la vision de la mort d'Etienne (mir34), la résurrection d'un ouvrier mort accidentellement sur un chantier de Grandmont (mir47), la guérison du paralytique Raymond de Plantade (mir42) et le miracle des oeufs (mir68). Ces miniatures sont aussi les seules à représenter les églises de Muret et de Grandmont, toutes deux disparues. Lorsque Guillaume Briçonnet prit possession de son abbaye, il en fit refaire les terriers, rédiger l'inventaire du trésor, la dota de calices en or et en argent et d'ornements liturgiques. Il fit également réaliser par un orfèvre toscan un chef-reliquaire en argent de saint-Etienne, dont sur le buste était orné 12 emaux, dont 8 représentant des miracles du saint et les 4 autres des armoiries. Si le chef a été conservé (aujourd'hui à l'écglise de saint-Sylvestre), le buste a été détruit à la Révolution et l'on peut penser que ces émaux, inspirés par une source commune, offraient une grande parenté avec les miniatures du graduel." Jean-Loup Lemaitre, 2014

Miracles de Saint-Etienne de Muret "Ce feuillet enluminé d'un graduel de l'abbaye limousine de Grandmont a sans doute été exécuté à la demande de son abbé commanditaire le cardinal Guillaume Briçonnet. C'est une pièce exceptionnelle à double titre : - on ne connaissait jusqu'à présent aucun écrit liturgique grandmontain enluminé (les manuscrits de l'abbaye de Grandmont ont été pour la plupart détruits en 1788). - par ailleurs, cette page, qui donne des pièces chantées de la messe du saint fondateur, Etienne de Muret, représenté au milieu de ses frères dans une grande initiale (12cm de côté) est ornée d'une superbe bordure dans laquelle quatre miniatures illustrant des miracles du saint alternent avec des animaux (singe, chenilles et escargot, geai, pigeon, colombin, papillon). les quatre miracles figurés, tirés de la Vie du saint rédigée peu apreès sa mort sous le priorat d'Etienne de Liciac, illustrent le miracle d'un enfant à Ambazac qui a la vision de la mort d'Etienne (mir34), la résurrection d'un ouvrier mort accidentellement sur un chantier de Grandmont (mir47), la guérison du paralytique Raymond de Plantade (mir42) et le miracle des oeufs (mir68). Ces miniatures sont aussi les seules à représenter les églises de Muret et de Grandmont, toutes deux disparues. Lorsque Guillaume Briçonnet prit possession de son abbaye, il en fit refaire les terriers, rédiger l'inventaire du trésor, la dota de calices en or et en argent et d'ornements liturgiques. Il fit également réaliser par un orfèvre toscan un chef-reliquaire en argent de saint-Etienne, dont sur le buste était orné 12 emaux, dont 8 représentant des miracles du saint et les 4 autres des armoiries. Si le chef a été conservé (aujourd'hui à l'écglise de saint-Sylvestre), le buste a été détruit à la Révolution et l'on peut penser que ces émaux, inspirés par une source commune, offraient une grande parenté avec les miniatures du graduel." Jean-Loup Lemaitre, 2014 "Depuis dix ans, jamais un sourire ne s'est posé sur mes lèvres..." En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans. Dans cette lettre Marie Lafarge est désespérée "Depuis dix ans, jamais un sourire ne s'est posé sur mes lèvres sans qu'un sanglot n'y accoure l'éteindre". La lettre de son correspondant lui avait redonné l'espérance mais le lendemain me sa perruche est morte : "mon amie fidèle, la compagne de mes heures noires, la consolatrice de mes longues nuits d'insomnie ...j'appartiens au malheur...le jour où je parviendrai à sortir de ses bras, ce sera pour tomber dans les bras de la mort !". Elle vient d'adresser son procès à quelqu'un qu'elle veut gagner à sa cause : "je voudrais qu'il put lire mon procès sans phrases. mes dénonciateurs et leur conduite devant avoir la meilleure éloquence pour convaincre un homme de sa trempe." collection Bfm Limoges.

"Depuis dix ans, jamais un sourire ne s'est posé sur mes lèvres..." En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans. Dans cette lettre Marie Lafarge est désespérée "Depuis dix ans, jamais un sourire ne s'est posé sur mes lèvres sans qu'un sanglot n'y accoure l'éteindre". La lettre de son correspondant lui avait redonné l'espérance mais le lendemain me sa perruche est morte : "mon amie fidèle, la compagne de mes heures noires, la consolatrice de mes longues nuits d'insomnie ...j'appartiens au malheur...le jour où je parviendrai à sortir de ses bras, ce sera pour tomber dans les bras de la mort !". Elle vient d'adresser son procès à quelqu'un qu'elle veut gagner à sa cause : "je voudrais qu'il put lire mon procès sans phrases. mes dénonciateurs et leur conduite devant avoir la meilleure éloquence pour convaincre un homme de sa trempe." collection Bfm Limoges. "Je vous écris à la hâte [...] la Bonne soeur m'a nommée architecte décorateur" En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans. Dans cette lettre Marie Lafarge parle de M. Orfila de la famille Lafarge qui est "huée quand elle sort. Ils ont fait deux banqueroutes frauduleuses depuis et la mère et la soeur se sont mises à vendre des légumes aux plus horribles sujets de Limoges qui en compte pas mal" collection Bfm Limoges.

"Je vous écris à la hâte [...] la Bonne soeur m'a nommée architecte décorateur" En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans. Dans cette lettre Marie Lafarge parle de M. Orfila de la famille Lafarge qui est "huée quand elle sort. Ils ont fait deux banqueroutes frauduleuses depuis et la mère et la soeur se sont mises à vendre des légumes aux plus horribles sujets de Limoges qui en compte pas mal" collection Bfm Limoges. "...Lisez la lettre que j'ai reçue [...] elle soulève une grave question de médecine légale" En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans. Dans cette lettre Marie Lafarge communique à un prêtre une lettre qu'elle a reçu de Dunkerque et qui "soulève une grave question de médecine légale", confirmant l'opinion d'un professeur de l'université de Montpellier. Suit une longue explication sur les expériences chimiques qui n'ont pas prouvé qu'il y avait de l'arsenic dans le corps de Charles Lafarge.

"...Lisez la lettre que j'ai reçue [...] elle soulève une grave question de médecine légale" En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans. Dans cette lettre Marie Lafarge communique à un prêtre une lettre qu'elle a reçu de Dunkerque et qui "soulève une grave question de médecine légale", confirmant l'opinion d'un professeur de l'université de Montpellier. Suit une longue explication sur les expériences chimiques qui n'ont pas prouvé qu'il y avait de l'arsenic dans le corps de Charles Lafarge. Mon père, ce malheureux dont le journal raconte... En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans. Dans cette lettre Marie Lafarge parle de la mort d'un de ses employés de la firme qui avait déposé contre elle au cours du procès :"priez pour cet homme, mon père ! qu'est-ce que l'injustice des hommes a subir, en face des arrêts de la justice de Dieu ! que la providence est paternelle et terrible à la fois..." collection Bfm Limoges.

Mon père, ce malheureux dont le journal raconte... En 1840, Marie Lafarge, accusée d'avoir empoisonné son mari, est condamnée à perpétuité. La Corrèze et l'ensemble du pays connaît alors une agitation vive autour de cette affaire, divisant la France en deux camps, les lafargistes et les antilafargistes. Il est à préciser que l'infortunée Marie Fortunée Capelle, épouse Lafarge était fille d'un colonel d'artillerie de l'Empire mais aussi petite nièce naturelle de Louis-Philippe. ... Marie Lafarge ne cessera de clamer son innocence et de l'écrire du fond de la prison où elle reste enfermée pendant 12 ans. Dans cette lettre Marie Lafarge parle de la mort d'un de ses employés de la firme qui avait déposé contre elle au cours du procès :"priez pour cet homme, mon père ! qu'est-ce que l'injustice des hommes a subir, en face des arrêts de la justice de Dieu ! que la providence est paternelle et terrible à la fois..." collection Bfm Limoges. La Bible de Saint-Yrieix-La-Perche la Bible de Saint-Yrieix est certainement le plus beau manuscrit roman resté en Limousin. c'est un ouvrage exceptionnel par son format (57 x 42 cm) son poids (23 kgs) mais surtout par la qualité remarquable de ses enluminures. Elle est classée monument historique depuis 1988. On y voit des lettrines ornées de feuillages et d'animaux fantastiques. Certains entrelacs rappellent la tradition anglo-saxonne particulièrement développée dans les manuscrits aquitains. On peut aussi rapprocher cette oeuvre d'autres manuscrits romans comme le Sacramentaire à l'usage de la cathédrale Saint-Etienne conservé à la BnF, ou la seconde Bible de Saint-Martial de Limoges, conservé à la Bibliothèque Mazarine. L'auteur des enluminures étaient certainement un familier du scriptorium de l'abbaye Saint-Martial de Limoges. D'aucuns pensent qu'il s'agirait Pierre Del Casta, d'un célèbre artiste enlumineur, également auteur des peintures de la crypte de la cathédrale de Limoges.

La Bible de Saint-Yrieix-La-Perche la Bible de Saint-Yrieix est certainement le plus beau manuscrit roman resté en Limousin. c'est un ouvrage exceptionnel par son format (57 x 42 cm) son poids (23 kgs) mais surtout par la qualité remarquable de ses enluminures. Elle est classée monument historique depuis 1988. On y voit des lettrines ornées de feuillages et d'animaux fantastiques. Certains entrelacs rappellent la tradition anglo-saxonne particulièrement développée dans les manuscrits aquitains. On peut aussi rapprocher cette oeuvre d'autres manuscrits romans comme le Sacramentaire à l'usage de la cathédrale Saint-Etienne conservé à la BnF, ou la seconde Bible de Saint-Martial de Limoges, conservé à la Bibliothèque Mazarine. L'auteur des enluminures étaient certainement un familier du scriptorium de l'abbaye Saint-Martial de Limoges. D'aucuns pensent qu'il s'agirait Pierre Del Casta, d'un célèbre artiste enlumineur, également auteur des peintures de la crypte de la cathédrale de Limoges. Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 2 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret)

Les Coutumes vénérables du haut pays et du comté de la Marche , Tome 1 Les coutumes sont dans l'ancien droit français des usages régissant la vie quotidienne des populations dans un cadre géographique déterminé (ville, province). Ces usages se sont formés dès le Moyen Âge. Oraux et transmis par la tradition, ils ont été progressivement fixés par écrit à la suite de l'édit de Montils-lez-Tours d'avril 1453. Les coutumes de la Marche, en fait la Haute-Marche (correspondant en gros à l'actuel département de la Creuse), ont été publiées en 1521. Elles régiront le droit jusqu'à leur remplacement par le code civil. La première édition imprimée date de 1526. D'autres ont suivi parmi lesquelles nous citerons celles de Nicolas Callet (ou Caillet), la première comportant des commentaires, en 1573, de Charles Du Moulin en 1618 et 1633 (réimpression de la précédente), de Barthélemy Jabely en 1695 et de Couturier de Fournoue en 1744. Par ailleurs, plusieurs versions manuscrites existent, dont certaines se trouvent à la Bibliothèque multimedia du Grand Guéret. Cet exemplaire manuscrit est l'oeuvre de Jean Regnauld conseiller du roi, lieutenant criminel au Présidial et sénéchaussée de la Marche à Guéret. Juge des affaires criminelles, il est le deuxième personnage de ce tribunal installé le 6 novembre 1635 dans la capitale de la Haute-Marche. Cette version manuscrite en quatre volumes, avec dos à cinq nerfs et titre et tomaison dorés, a dû servir d'instrument de travail à son auteur. cote : 340.57 (Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret) Livre d'arithmétique Traité d'arithmétique élémentaire manuscrit avec tableau et figures, frontispice et dessins à la plume relevé à la sepia ou coloriés. Table des matière à la fin de l'ouvrage. Signature à la 1ère page "Nignat-1768-Broussaud". Reliure en veau avec ornements de rosaces et de fleurs de lys doré à la feuille. Cet ouvrage manuscrit n'en possède pas moins un "éditeur", le Sieur Dédé (à Brive) cité en page de titre. cote : Ms 38 (Bfm Limoges)

Livre d'arithmétique Traité d'arithmétique élémentaire manuscrit avec tableau et figures, frontispice et dessins à la plume relevé à la sepia ou coloriés. Table des matière à la fin de l'ouvrage. Signature à la 1ère page "Nignat-1768-Broussaud". Reliure en veau avec ornements de rosaces et de fleurs de lys doré à la feuille. Cet ouvrage manuscrit n'en possède pas moins un "éditeur", le Sieur Dédé (à Brive) cité en page de titre. cote : Ms 38 (Bfm Limoges) Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges. "Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges, dont les titres ont été vérifiés par Monsieur Daguesseau, conseiller du Roy en ses Conseils, maistre des requestes ordinaires de son hostel, président au grand Conseil, commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa majesté et pour la vérification de noblesse dans la susdite généralité. Le tout recueilli par Me Simon Descoutures, seigneur de Bort, conseiller et avocat du Roy, au siège présidial de Limoges et procureur de sa majesté en laditte vérification en 1666, 1667 et 1678. Copie faite en 1714 pour Me Antoine de Boesse, abbé de Vigeois et vicaire général de monseilgneur l'illustrissime et révérentissime évêque de Limoges. Renferme 218 blasons colorés. cote : Ms 45 (Bfm Limoges)

Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges. "Généalogies et armes des Gentilhommes des élections de Limoges, Brive et Tulle dans la généralité de Limoges, dont les titres ont été vérifiés par Monsieur Daguesseau, conseiller du Roy en ses Conseils, maistre des requestes ordinaires de son hostel, président au grand Conseil, commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa majesté et pour la vérification de noblesse dans la susdite généralité. Le tout recueilli par Me Simon Descoutures, seigneur de Bort, conseiller et avocat du Roy, au siège présidial de Limoges et procureur de sa majesté en laditte vérification en 1666, 1667 et 1678. Copie faite en 1714 pour Me Antoine de Boesse, abbé de Vigeois et vicaire général de monseilgneur l'illustrissime et révérentissime évêque de Limoges. Renferme 218 blasons colorés. cote : Ms 45 (Bfm Limoges) La croix de l’andeix de Manigne Un andeix était un point de jonction et de répartition des eaux sur lequel il était interdit de construire. On installait sur ces places de petits marchés aux légumes. L’andeix de Manigne, mentionné dès le 13e siècle, était situé à la rencontre de la rue Manigne (rue Charles-Michels) et des rues Montant-Manigne et Andeix-Manigne (réunies sous le nom de rue Elie-Berthet). Trois barres de fer vinrent renforcer la croix centrale de l’andeix en 1535. Une murette en forme de triangle l’entourait (et pouvait servir d’étal). Incommodant la circulation, cette murette est défaite en 1631. Abimée, c’est finalement toute la croix qui est retirée en 1786. cote : Ms21 (Bfm Limoges)

La croix de l’andeix de Manigne Un andeix était un point de jonction et de répartition des eaux sur lequel il était interdit de construire. On installait sur ces places de petits marchés aux légumes. L’andeix de Manigne, mentionné dès le 13e siècle, était situé à la rencontre de la rue Manigne (rue Charles-Michels) et des rues Montant-Manigne et Andeix-Manigne (réunies sous le nom de rue Elie-Berthet). Trois barres de fer vinrent renforcer la croix centrale de l’andeix en 1535. Une murette en forme de triangle l’entourait (et pouvait servir d’étal). Incommodant la circulation, cette murette est défaite en 1631. Abimée, c’est finalement toute la croix qui est retirée en 1786. cote : Ms21 (Bfm Limoges) Les deux lions de l'église Saint-Michel "Saint-Michel-des-Lions est ainsi appelée à cause de deux lions en pierre que l’on voit à l’entrée de cet édifice. Ces figures de lion témoignent l’ancien droit de juridiction d’une église ; elles servoient autrefois, suivant l’abbé Lebœuf, à supporter le siège du juge ecclésiastique, soit official, soit archiprêtre, dans les siècles où leurs" jugemens se prononçoient aux portes des églises". On trouve plusieurs de ces jugements qui se terminent en effet par cette formule « Datum intra duos leones » " extrait de J. A. Dulaure, Description des principaux lieux de France, 1789 cote : Ms 21 (Bfm Limoges)

Les deux lions de l'église Saint-Michel "Saint-Michel-des-Lions est ainsi appelée à cause de deux lions en pierre que l’on voit à l’entrée de cet édifice. Ces figures de lion témoignent l’ancien droit de juridiction d’une église ; elles servoient autrefois, suivant l’abbé Lebœuf, à supporter le siège du juge ecclésiastique, soit official, soit archiprêtre, dans les siècles où leurs" jugemens se prononçoient aux portes des églises". On trouve plusieurs de ces jugements qui se terminent en effet par cette formule « Datum intra duos leones » " extrait de J. A. Dulaure, Description des principaux lieux de France, 1789 cote : Ms 21 (Bfm Limoges) Letro sur las modas ê surtout lo Crinolino "Lettre sur les modes et en particulier la crinoline" manuscrit de l'abbé Ribière en vers et en occitan. Note de l'auteur en fin de recueil et en français. cote : Ms84 (Bfm Limoges)

Letro sur las modas ê surtout lo Crinolino "Lettre sur les modes et en particulier la crinoline" manuscrit de l'abbé Ribière en vers et en occitan. Note de l'auteur en fin de recueil et en français. cote : Ms84 (Bfm Limoges) Le Pain Noir :Livre 1, troisième partie "La Maison-des-prés" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "La Maison-des-prés" constitue la troisième partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, suivant le personnage de Catherine Charron. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. cote : Ms365 (Bfm Limoges).

Le Pain Noir :Livre 1, troisième partie "La Maison-des-prés" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "La Maison-des-prés" constitue la troisième partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, suivant le personnage de Catherine Charron. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. cote : Ms365 (Bfm Limoges). Le Pain Noir : Livre 1, deuxième partie "Les rues" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "Les rues » constitue la deuxième partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron. La famille est chassée de ses terres et Catherine devient ouvrière à Limoges. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. cote : Ms465 (Bfm Limoges).

Le Pain Noir : Livre 1, deuxième partie "Les rues" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. "Les rues » constitue la deuxième partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron. La famille est chassée de ses terres et Catherine devient ouvrière à Limoges. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. cote : Ms465 (Bfm Limoges). Le Pain Noir : Livre 1, première partie " Les Métairies" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. Les « Métairies » constitue la première partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron. Au début du roman, Catherine vit dans une ferme avec ses parents, sa sœur et ses quatre frères. C’est une petite fille enjouée et courageuse qui effectue les corvées dévolues aux filles de son âge Comme ses frères elle veut aller à l’école et apprendre à lire, mais à cette époque les filles n’y vont pas La famille est unie, modeste et d'une honnêteté scrupuleuse . Mais ce bonheur est fragile. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. Bfm Limoges (cote Ms365)

Le Pain Noir : Livre 1, première partie " Les Métairies" Le" Pain noir" premier tome éponyme de cette tétralogie romanesque de Georges-Emmanuel Clancier a été écrit, entre juillet 1952 et avril 1953. Les « Métairies » constitue la première partie. La saga raconte la vie d'une famille de métayers les Charron dans une ferme limousine entre 1870 et la Seconde Guerre Mondiale, sur un fond de luttes sociales et morales, en suivant le personnage de Catherine Charron. Au début du roman, Catherine vit dans une ferme avec ses parents, sa sœur et ses quatre frères. C’est une petite fille enjouée et courageuse qui effectue les corvées dévolues aux filles de son âge Comme ses frères elle veut aller à l’école et apprendre à lire, mais à cette époque les filles n’y vont pas La famille est unie, modeste et d'une honnêteté scrupuleuse . Mais ce bonheur est fragile. Sans pathos, Clancier décrit avec force les misères de la vie quotidienne mais aussi les rêves de ces gens. Il se fait tour à tour historien, ethnographe, romancier et poète. L'auteur a puisé dans l'histoire de sa propre famille. Le récit est dédié à sa grand-mère illettrée. Bfm Limoges (cote Ms365) L'arbre de Beauvais Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°24. Placé devant le couvent des filles de Notre-Dame, près de la fontaine des barres, l'Arbre de Beauvais était entouré d'une enceinte triangulaire. Il s'y tenait un marché de petites denrées. Une barre fixée à l'arbre servait à suspendre une lanterne. Cet arbre, planté en 1507 par les consuls, fut coupé en 1666. « On trouve dans le recueil d'Antiquités manuscrites la description de monumens d'un genre particulier connus à Limoges sous le nom d'andeix, ce qui signifie en patois "trépied" (v. Dictionnaire de D.Duclou) […] Les andeix servaient presque tous de marchés. On n'en connait que trois, dont l'Arbre de Beauvais » (extrait de Charles-Nicolas Allou," Description des monumens des différens âges observés dans le département de la Haute-Vienne avec un précis des annales de ce pays,.. ", édition Chapoulaud, 1821.) cote : Ms21 (Bfm Limoges)

L'arbre de Beauvais Extrait des Annales manuscrites de Limoges (appelé aussi improprement Manuscrit de 1638), fol°24. Placé devant le couvent des filles de Notre-Dame, près de la fontaine des barres, l'Arbre de Beauvais était entouré d'une enceinte triangulaire. Il s'y tenait un marché de petites denrées. Une barre fixée à l'arbre servait à suspendre une lanterne. Cet arbre, planté en 1507 par les consuls, fut coupé en 1666. « On trouve dans le recueil d'Antiquités manuscrites la description de monumens d'un genre particulier connus à Limoges sous le nom d'andeix, ce qui signifie en patois "trépied" (v. Dictionnaire de D.Duclou) […] Les andeix servaient presque tous de marchés. On n'en connait que trois, dont l'Arbre de Beauvais » (extrait de Charles-Nicolas Allou," Description des monumens des différens âges observés dans le département de la Haute-Vienne avec un précis des annales de ce pays,.. ", édition Chapoulaud, 1821.) cote : Ms21 (Bfm Limoges) Chronique d'Eusèbe Ce manuscrit du XIIe siècle provient de la célèbre bibliothèque de Bernard Gui, puis passa aux mains des Jésuites du collège de Limoges. Il contient en réalité plusieurs oeuvres : une Chronique d'Eusèbe du XIIe siècle, traduite et continuée par Saint-Jérôme et SProsper, un explicit, et deux sermons du XIVe siècle. cote : Ms1 (Bfm Limoges)

Chronique d'Eusèbe Ce manuscrit du XIIe siècle provient de la célèbre bibliothèque de Bernard Gui, puis passa aux mains des Jésuites du collège de Limoges. Il contient en réalité plusieurs oeuvres : une Chronique d'Eusèbe du XIIe siècle, traduite et continuée par Saint-Jérôme et SProsper, un explicit, et deux sermons du XIVe siècle. cote : Ms1 (Bfm Limoges)